|

|

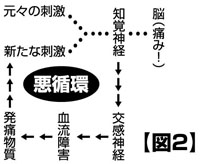

一般に、身体に有害な刺激が脳に伝わると痛みを生じます。その刺激が続くと交感神経が興奮して刺激を発生している局所の血流障害を招き、局所で痛みを発生する物質(発痛物質)が造られます。そうなると、もともとの刺激に発痛物質という新たな刺激が加わって痛みがますます頑固になるわけです(図2)。これが「痛みの悪循環」と呼ばれる現象で、各種の慢性痛の原因です。

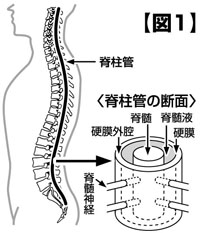

一般的な消炎鎮痛薬はこの発痛物質が造られるのを阻止する目的で使用されますが、全身作用の一部として効果を及ぼすため、いろいろな臓器への影響が問題です。一方、硬膜外ブロックでは麻酔薬を注入する位置と量を調整して痛みに関与する脊髄神経だけに治療効果を発揮するため、そのような副作用の心配はありません。

|

従って、コチラで触れた「ブロックは何回もできない」という噂(うわさ)は、ブロックの本質から外れた話であることがお分かりいただけるでしょう。また、ブロックで「骨がもろくなる」という話は、全く根拠のないものです。

さて、ブロック(ブロック療法)とは必ずしも神経を麻酔する意味ではなく、麻酔薬で痛みの悪循環を断ち切る(阻止する=ブロックする)治療法を指しますので、硬膜外ブロックはたくさんのブロックの中の一つのブロックに過ぎません。