このヘルシーコラムでは、身近にある頑固な痛みと神経ブロックという治療法について説明していますが、いまだに「何回もブロックすると身体に悪いのでは?」「ブロックすると骨がもろくなると言われた」といった話を耳にします。しかし、神経ブロックでは、こういったことが起こらないことが特徴です。そこで、今回の硬膜外ブロックの説明で、神経ブロックに対するさまざまな憶測、疑問、不安などを払拭(しょく)したいと思います。

|

|

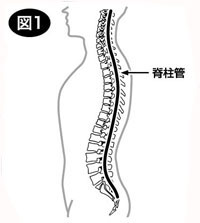

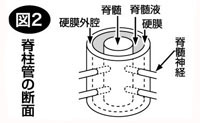

背骨(脊柱=せきちゅう)の中には、頭から尾てい骨辺りまで細長いトンネルが続いています(図1)。それが脊柱管ですが、その中を硬膜に包まれた脊髄(せきずい)が通ります(図2)。

つまり、脊柱間の内側で硬膜の外(硬膜外=こうまくがい)の空間(腔=くう)が、今回のテーマである硬膜外腔(がいくう)となります。ちなみに、硬膜の内側は脊髄液という液体で満たされており、その中に脊髄が通り、その脊髄からはたくさんの脊髄神経の枝が出ています。

ここで、脊髄神経は痛みを中枢に伝える知覚神経、中枢の指令で筋肉を動かす運動神経、自律神経の一つでもある交感神経などで形成されていますが、必ず硬膜外腔を通って、脊柱の外と交通します。

従って、脊柱管の中でも硬膜の外側、つまり、硬膜外腔に麻酔薬を注入すると、薬が拡がる範囲の知覚神経、運動神経、交感神経のすべてが麻酔されます。これが、硬膜外ブロックです。

このブロックの作用機序に関してはコチラで紹介しますが、薬を注入する部位や量を調整すると、選択的に目的の神経周辺だけを麻酔することが可能です。

|

例えば、頚部(けいぶ)の硬膜外ブロックでは左右いずれかの腕や肩だけ、腰の硬膜外ブロックで腰の周りだけとか左右いずれかの足だけを麻酔することができます。もちろん、硬膜外ブロックでは必ず麻酔が切れるまでの約1時間はベッドの上での安静が必要です。

一方、硬膜の内側に麻酔薬を入れると話が変わります。薬が中の脊髄液と混ざり合うため、注入した部位より下の神経は全て麻酔されます。これが俗に言う下半身麻酔=腰椎(つい)麻酔ですが、盲腸(虫垂炎)などの手術の際に行なわれます。薬が効いている間はへその辺りから下が麻酔されて痛みを感じませんし、足も動かなくなります。 次回は、硬膜外ブロックの効果や適応について説明します。