今回は腰痛の治療法について説明します。

|

|

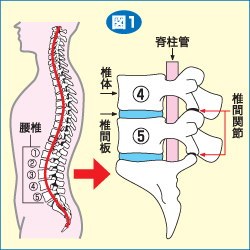

腰痛は二本足で歩く人間の宿命といわれますが、一定の年齢になると誰でも一度は経験します。その腰痛は急性と慢性に分けられますが、いずれも腰椎(ようつい)周囲の筋肉や筋膜、あるいは腰椎を構成する椎体、椎間板、椎間関節などの損傷で起こります(図1)。

急性腰痛症は前かがみの姿勢で物を持ち上げた時、転んで尻もちをつくとか腰をひねった時、あるいはスポーツの最中などで起こります。中でも椎間関節の損傷で起こるギックリ腰は、“魔女の一突き”と表現される突発的で強烈な腰痛が発生します。ところで、高齢者の急性腰痛症では椎体の圧迫骨折も多く、痛みが長引くと慢性腰痛症に移行します。

慢性腰痛症は3カ月を超えて腰痛が持続する場合ですが、レントゲンやMRIなどで圧迫骨折(平成15年10月25日号)や変形性腰椎症(同18年6月24日号)、腰椎すべり症や分離症(詳しくはコチラ)、椎間板ヘルニア(同17年4月23日号)などが認められても、尻や脚の痛みやシビレなどの下肢症状を伴わないものを指します。

これら急性・慢性腰痛症では動作時の痛みが特徴ですが、安静時にも痛みを伴う場合は内臓の疾患も考慮する必要があります。例えば、膵炎(すいえん)や尿管結石で単なる腰痛と思っていたり、腰の辺りの帯状疱疹(ほうしん)では水疱が出るまでは腰痛として治療されることも少なくありません。また、一部に椎体や椎間板の感染症や悪性腫瘍(しゅよう)が原因となる場合もありますので、「たかが腰痛」と侮るのは危険です。

治療の原則は安静で、次いで消炎鎮痛薬の内服や神経ブロック療法が行われます。一般的に普段は無理のない生活をして活動時に簡易装具(軟式コルセットなど)を着用する程度の安静でよいのですが、圧迫骨折の初期では椎体が変形しやすいため、ベッド上での安静が必須です。

ところで、消炎鎮痛薬はたいていの急性腰痛症で有効ですが、慢性腰痛症では無効の場合が多く、胃腸障害などで内服ができない場合も少なくありません。従って、消炎鎮痛薬が無効あるいは使用できない場合には、積極的に神経ブロック療法が行われます。例えば、ギックリ腰の場合などは“担がれて(病院に)来て、ブロックの後はスキップで帰る”と表現される効果を発揮します。