今回は「腰椎(ようつい)すべり症」の下肢症状について説明します。

|

|

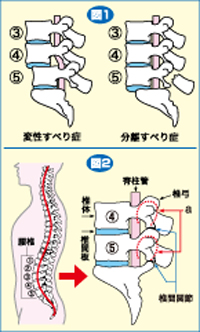

ところで腰部の脊柱管(せきちゅうかん)には脊髄(せきずい)から伸びた脊髄神経が通ります(図1)。これらの脊髄神経の束は見た目が馬のしっぽに似ていることから馬尾(ばび)神経と呼ばれます(詳しくはコチラ)。また、馬尾神経から離れて椎間孔を通過する脊髄神経が神経根です。

すべり症では、図2Aのように脊柱管が屈曲して、椎間板は脊柱管側に出っ張ります。従って、椎間板の出方によっては椎間孔が狭くなって(椎間孔狭窄=きょうさく)、そこを通る神経根が刺激されて痛みやシビレを生じます。また、すべり症の好発年齢では黄色靭帯(じんたい)の肥厚(分厚くなること)を伴いやすく、その場合は前方の椎間板と後方の黄色靭帯で脊柱管が圧迫されて脊柱管狭窄を招きます(図2B)。その結果、脊柱管の中を通る神経根や馬尾神経が刺激されて多様な症状が発生します。つまり、すべり症では椎間孔狭窄と脊柱管狭窄によって下肢症状が起こることになります。

症状は神経根症状と馬尾症状に分けられます。まず、神経根症状は椎間孔や脊柱管の中で神経根が刺激されて起こりますが、図3の①②③のような特定の範囲に痛みやシビレを生じるのが特徴です。一方、馬尾症状は脊柱管で馬尾神経つまり脊髄神経の束が圧迫されて起こるため、両側の尻から脚にかけてシビレや足の裏の異常な感覚を生じます。ここで、脊柱管狭窄では少し歩くと脚の痛みやシビレが強くなり、しゃがんで休むと楽になる間欠性跛行(かんけつせいはこう)という現象を伴いやすいことが知られます。

これらの症状の中で神経根症状は治療に反応しやすく、特に立位や歩行などの動作時に出現する場合は治りやすい傾向がうかがえます。一方、安静時も症状が続いて足の筋力の低下や馬尾症状を伴う場合は神経の障害が進行することが多く、頻尿・残尿感・尿失禁などの排尿障害を伴う場合には事態は深刻です。

いずれにしても、下肢症状を伴う場合は日常生活で無理をしないことが重要で、立位や歩行は痛みやシビレが出ない範囲にとどめることが肝心です。また、背筋を伸ばすと脊柱管が狭くなるため、前かがみの姿勢を保つ工夫も必要です。