今回は急性痛と慢性痛の違いについて説明します。

<表1>

|

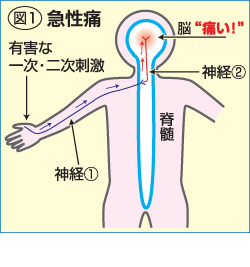

“痛みを感知する神経”は身体の至る所に存在します。その神経が有害な刺激に遭遇すると、ある種の電気信号を中枢に送ります。電気信号は図1のように末梢(まっしょう)の神経〔1〕から、脊髄(せきずい)の神経〔2〕を経由して脳に伝わり、刺激が身体にとって有害と判断されると痛みを生じるわけです。

その痛みは急性痛と慢性痛に分けられます(表1)。急性痛ではもともとの原因が治るころに痛みは消失しますが、原因がなくなった後も1カ月を越えて痛みが続く場合が慢性痛です。こうなると急性・慢性の痛みの持続時間で区別されているようですが、実は両者では痛みの起こり方が大きく異なります。

ここで、急性痛は病気の症状の一つであり、一種の警告として身体にとって有益な役割を果たします。一方、慢性痛にはそのような生理的意義はなく、痛み自体が病気となります。従って、急性痛では度を過ぎた痛みであれば治療も必要ですが、慢性痛では早期に積極的な治療が必要です。しかし、一般的な鎮痛薬は急性痛の治療目的で開発されているため、必ずしも慢性痛で効果が得られるとは限りません。

急性痛の原因は有害な機械的刺激や熱刺激です(一次刺激)。また、それらの一次刺激で組織が損傷を受けると、局所で痛みを発生させる化学物質(発痛物質)が放出され、それが二次刺激となって同様に急性痛を生じます。例えば針先で皮膚を突くとか、熱いお湯の中に指を浸けると、刺激が有害なレベルに達すると痛みを生じます(図1)。ここで刺激が一過性であれば痛みはすぐに治まりますが、ある程度続くと組織の損傷を招き、それが二次刺激となって痛みが持続します。しかし、組織の損傷も次第に治まるため痛みも徐々に緩和します。

ところで、一次刺激も二次刺激もなくなった後で痛みが持続する場合を経験します。これが慢性痛ですが、神経〔1〕はもとより、神経〔2〕を含めた中枢神経にある種の変化が起こって痛みが続くことが解明されています。